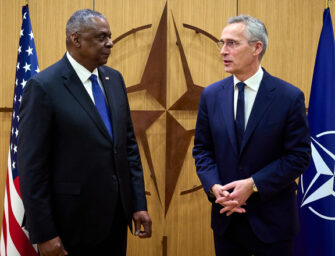

I capi di stato e di governo si sono incontrati a Bruxelles l’11-12 luglio in occasione del 29.° Summit della NATO, a cui hanno preso parte i 29 paesi membri – per l’Italia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri Elisabetta Trenta (Difesa) ed Enzo Moavero Milanesi (Affari Esteri) –, 20 paesi partner e i rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, della banca mondiale e la rappresentanza parlamentare dei paesi NATO.

I capi di stato e di governo si sono incontrati a Bruxelles l’11-12 luglio in occasione del 29.° Summit della NATO, a cui hanno preso parte i 29 paesi membri – per l’Italia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri Elisabetta Trenta (Difesa) ed Enzo Moavero Milanesi (Affari Esteri) –, 20 paesi partner e i rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, della banca mondiale e la rappresentanza parlamentare dei paesi NATO.

Il focus della NATO rimane il fronte dell’Est, ma con uno sguardo anche a sud

Dalla Readiness Initiative “Four-Thirties” – prevalentemente in funzione di capacità sul fianco orientale – alla mobilità militare, passando per l’Hub di Napoli e l’impegno contro il terrorismo attraverso una nuova missione di addestramento in Iraq e un maggiore sforzo a supporto dei partner dell’area mediorientale e nord africana, in particolare Tunisia e Giordania. In un quadro di discussione generale in cui l’argomento cardine è stato l’impegno degli alleati al mantenimento della NATO attraverso una più equa condivisione degli oneri (burden-sharing), è stata anche discussa quella che dovrà essere la capacità operativa dell’Alleanza Atlantica in un’ottica di maggiore deterrenza e difesa. Questa la sintesi del summit della NATO il cui documento finale, che si basa sul consenso unanime dei 29 Alleati: un impegno di massima che tiene conto delle ambizioni e dei diversi interessi nazionali, in primis quello statunitense.

Tra i temi sul tavolo, non il principale ma certamente quello che tiene vincolata la NATO da ormai 18 anni, la guerra in Afghanistan e l’impegno per il futuro dell’Alleanza con il governo di Kabul.

L’Afghanistan rimane nell’agenda della NATO fino al 2024

L’ultimo Summit era stato quello di Varsavia, a luglio 2016, e in tale occasione la questione afghana era già stata posta in secondo piano, in un’ottica del progressivo disimpegno – la “transizione irreversibile” – annunciato quattro anni prima dall’allora presidente Barack Obama, in occasione del Summit NATP di Chicago del 2012. Un disimpegno formale a cui si è affiancato l’onere concreto di continuare ad assistere l’Afghanistan, in termini di risorse economiche e materiali, sino al 2020 attraverso il proseguimento di “Resolute Support“, la missione di addestramento, assistenza e consulenza a favore del governo afghano e, in particolare, delle sue forze di sicurezza.

Il 29.° Summit di Bruxelles, in linea con gli indirizzi e gli impegni precedenti, si è chiuso il 12 luglio con un nuovo incontro sull’Afghanistan al termine del quale sono stati confermati gli impegni precedenti e ne sono stati formalizzati di nuovi. A fronte della dichiarazione formale di intenti, ciò che più premeva agli Alleati era la conferma dell’impegno della NATO in Afghanistan sino a tutto il 2024, impegno contenuto al punto n.53 (di 79) della dichiarazione congiunta. Così è stato. Un esito certamente scontato, ma la posizione ufficiale dell’Alleanza è un passaggio formale necessario che andava espletato attraverso il manifesto e unanime consenso.

Molto soddisfatto il governo afghano, presente a Bruxelles con i due massimi rappresentanti – il presidente Ashraf Ghani e il primo ministro esecutivo Abdullah Abdullah –, che ottiene molto: il rinnovo fino al 2024 del sostegno economico all’Afghanistan, attualmente stabilito nella cifra di 3 miliardi di dollari l’anno fino al 2020 da parte della comunità internazionale, di cui 1,5 a carico dell’Unione Europea, e altri 5 miliardi a carico degli Stati Uniti, dei quali 4 destinati al mantenimento dell’apparato di sicurezza e difesa e 1 per lo sviluppo di progetti di assistenza civile.

Ossigeno per le casse di uno stato le cui entrate annuali derivano al 70 percento dagli aiuti internazionali e il cui bilancio è impegnato al 42 percento da spese per la difesa.

Dunque dalla “transizione irreversibile” alla conferma di una presenza militare di lungo termine che prevede, oltre al supporto finanziario necessario al mantenimento dell’apparato di difesa e sicurezza, anche la rimodulazione del dispiegamento di truppe sul terreno, tra chi si è impegnato ad aumentarlo e chi, invece, vorrebbe ridurre la presenza di proprie truppe sul terreno.

La dichiarazione congiunta, le conseguenze e le criticità

La NATO riafferma il suo “impegno a garantire la sicurezza e la stabilità a lungo termine in Afghanistan“. Un impegno mai venuto meno, pur a fronte di un significativo ridimensionamento delle truppe sul terreno a partire dal 2012, momento in cui erano schierati nel paese circa 140.000 militari delle due missioni ISAF (International Security Assistance Force), a guida NATO, ed “Enduring Freedom”, l’operazione di combattimento statunitense svincolata dall’Alleanza Atlantica. Un ridimensionamento che ha portato gli attuali numeri dello sforzo militare sotto le 20.000 unità, schierate con la Resolute Support della NATO e la Freedom’ Sentinel statunitense (erede di Enduring Freedom e composta prevalentemente da forze speciali e unità di attacco aereo), e che, nel cedere la responsabilità alle forze di sicurezza afghane, ha portato i talebani e gli altri gruppi di opposizione armata – tra i quali il sempre più minaccioso Stato islamico-Khorasan, emanazione del movimento di Abu Bakr al-Baghdadi in Siria e Iraq – ad occupare circa il 40 percento del paese, a danno del governo nazionale.

Le forze della NATO, così come sono oggi impiegate e strutturate, non possono fare nulla né per contrastare l’avanzata talebana, né per consentire alle forze di sicurezza di Kabul di operare con adeguata capacità, tenuto conto che più della metà dei reparti afghani non è in grado di condurre operazioni in maniera autonoma e che i tassi di diserzione e abbandono sono in costante aumento. Una situazione che contrasta con quanto riportato nella dichiarazione congiunta in cui viene affermato che la missione Resolute Support: “sta ottenendo successo nell’addestramento, nella consulenza e nell’assistenza alle forze nazionali di difesa e sicurezza afghane“.

Ma la parte più interessante, e più attesa dalle parti in causa, è l’impegno dell’Alleanza a proseguire con il “sostegno finanziario alle forze afghane fino al 2024” e la promessa “di colmare le carenze di personale, specialmente nelle aree prioritarie“.

In primo luogo non sfugge il termine fissato per il proseguimento degli aiuti al governo afghano, il 2024, che coincide con la scadenza formale del Security and Defense Cooperation Agreement (che include lo Strategic Partnership Agreement siglato nel 2012) tra Afghanistan e Stati Uniti, firmato dal presidente Ghani e dall’omologo statunitense Obama nel 2014. Un accordo che prevede, in estrema sintesi, l’utilizzo esclusivo delle basi strategiche occupate dalle forze statunitensi su suolo afghano e che potrà essere rinnovato previo consenso diretto tra i due rispettivi ministri della Difesa. La posizione strategica di tali basi è funzionale alla politica di contenimento e controllo statunitense nell’area, tenuto conto che il raggio operativo degli equipaggiamenti lì schierati consente di agire potenzialmente in Iran, nelle ex-repubbliche centro asiatiche, in Russia, Cina, Pakistan e India. Dunque, molte ragioni (statunitensi) per rimanere, nessuna per andarsene.

In secondo luogo, relativamente all’impegno di colmare le carenze di personale, gli Stati Uniti – che sarebbero impegnati in un’ulteriore revisione della strategia per l’Afghanistan – hanno già aumentato il proprio contingente e potrebbero incrementarne gli organici nel breve periodo. Non ha stupito dunque la disponibilità del Primo ministro britannico Teresa May a raddoppiare le truppe del Regno Unito in Afghanistan, portandole da 650 a 1.100. In direzione opposta andrebbe – il condizionale è d’obbligo – l’Italia, il cui ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in linea con quanto aveva deciso il precedente esecutivo, punterebbe a un ridimensionamento dello sforzo militare italiano (portando le truppe da 900 a 700) in favore di altri teatri operativi più vicini all’interesse strategico nazionale, come il Libano, la Libia e il Niger; una scelta, quella italiana da avviare in coordinamento e sulla base della disponibilità degli altri partner dell’Alleanza a compensare “l’alleggerimento” italiano. Ma è pure vero che non sono i numeri a fare la differenza in questo momento (comunque troppo esigui), bensì la tipologia di truppe e i loro limiti di impiego. Meglio un contingente ridotto ma operativo, anche in un’ottica di cooperazione paritetica e bilanciata tra gli alleati. In altri termini: se gli Stati Uniti combattono, è opportuno che lo facciano anche gli alleati.

Infine, l’ultima parte del solo punto dedicato all’Afghanistan si concentra sul ruolo degli attori regionali nel “sostegno della pace e della stabilizzazione in Afghanistan” invitati “a cooperare più strettamente nella lotta al terrorismo, a migliorare le condizioni per lo sviluppo economico, a sostenere gli sforzi di pace e riconciliazione del governo afghano e a prevenire qualsiasi forma di supporto all’insurrezione“, con particolare riguardo a “Pakistan, Iran e Russia” invitati “a contribuire alla stabilità regionale sostenendo pienamente un processo di pace guidato dall’Afghanistan”. Un invito che, se da un lato apre le porte ai principali attori regionali, dall’altro segue i richiami che gli Stati Uniti hanno in più occasioni rivolto ai tre paesi accusati, in maniera diretta e indiretta, di sostenere i gruppi insurrezionali ai fini delle proprie agende nazionali o in opposizione all’impegno degli Stati Uniti in Afghanistan.

Nessun riferimento alla Cina, che in Afghanistan riveste un ruolo di primo piano nello sviluppo infrastrutturale, attraverso la costruzione di strade e l’estrazione mineraria, e nel processo negoziale con i talebani, formalmente invitati e ospitati in Cina in più occasioni a partire dal 2015. Beijing ha bisogno di un’area stabile ai propri confini, questo per ragioni di politica interna (il rischio di allargamento delle istanze autonomiste unite al crescente jihadismo degli uiguri, la minoranza musulmana dello Xinjiang) e di sostenibilità degli investimenti all’estero, in primo luogo la “”uova Via della Seta” (o OBOR – One Belt, One Road) che, pur non attraversando l’Afghanistan, ne lambisce i confini.

Una nuova strategia degli Stati Uniti?

I tale quadro, che ha visto la partecipazione dei capi di stato delle principali potenze mondiali, rimane un’incognita, che avrà la capacità di condizionare l’esito di qualunque decisione presa a Bruxelles. La reazione dei talebani e degli altri gruppi di opposizione armata, in primo luogo lo Stato Islamico-Khorasan.

I primi, in grado di controllare una parte consistente del paese ma afflitti da un processo di frammentazione e competizione interna tra l’ala pragmatica, propensa a un accordo negoziale, e quella radicale, votata alla lotta ad oltranza. I secondi, desiderosi di imporre la propria presenza attraverso il ricorso a una sempre più violenta offensiva per portare quella che è una guerra di liberazione nazionale all’interno di un conflitto globale su base ideologica.

Infine, dipenderà anche da cosa deciderà Washington e da quali elementi innovativi introdurrà la nuova strategia per l’Afghanistan. Difficile ipotizzare qualcosa di radicalmente nuovo, essendo state adottate e sperimentate, dal 2001 a oggi, molte strategie militari. È immaginabile un aumento di truppe, in particolare forze speciali e addestratori, e maggiore azione aerea contro obiettivi di “alto valore” strategico. Ma ancora una volta, non sarà lo strumento militare a fare la differenza.

Alla testa della competizione elettorale si è imposto il Movimento per la giustizia del Pakistan, fondato e guidato dall’ex campione di cricket Imran Khan; partito centrista e islamista, in odore di accordo con i militari, che ha trovato ampio consenso tra i giovani e il sostegno dei movimenti islamisti radicali.

Alla testa della competizione elettorale si è imposto il Movimento per la giustizia del Pakistan, fondato e guidato dall’ex campione di cricket Imran Khan; partito centrista e islamista, in odore di accordo con i militari, che ha trovato ampio consenso tra i giovani e il sostegno dei movimenti islamisti radicali.